剪定は植物と暮らすうえで欠かせないお手入れの一つです。剪定を行うところは果樹園、テーマパークや庭園など様々な場面で目的があって行われますが、本記事は庭木の剪定について焦点を絞ってご紹介していこうと思います。

庭木を剪定したいけど、庭木の剪定はどこを切るのか知りたい方、新しく植木屋さんに頼んでみたいけど、きちんとお手入れしてくれるか心配。ちゃんとした剪定って何をしているの?上手な人と下手の人の違いって何?と疑問に思う方に向けた記事になります。

実際、植木屋としてお庭にお伺いすると

- せっかく植木屋さんに頼んだのに木が枯れてしまった

- 植木屋さんに剪定を頼んだけど元気がなくなってきた

- 自分で剪定しようとしたけどどうしていいかわからない

- 剪定ってどうやっているのか聞いてみたかった

- 本やインターネットで調べたけどよくわからない

- 手の届くところだけ切ってたらどんどん木が大きくなった

こんなことを頻繁に聞きます。

それではちゃんとした、適切な剪定をする植木屋さんというのはどのようのな植木屋さんなのでしょうか。

庭木の剪定を行うと木の大きさが変化し、形を整えて美観が良くなるのが一番わかりやすい結果だと思いますが他にも庭木の健康や安全面、花や実をつけやすくなる、害虫や病気の発生を抑えることなどもできます。

何より剪定をして木が元気でいてくれるということが上手な剪定なのではないかと考えています。

ということは、適切でない植木は切り方をすると元気がなくなることがあり、最悪の場合、植木が枯れるということになります。

ですので、この記事では庭木が元気なままで、枯れてしまわないように、庭木の剪定基礎知識、剪定の種類や必要性、目的、剪定時期、剪定方法、実際の剪定で枯らせない為に気を付けるポイントなどを書いていきます。病気になりにくい、枯れにくい方法を知ることにより、庭木をより長く元気な姿のまま育てていくことができます。

また、「植木を切る」という言葉を使いますがこの言葉は色々な言い回しがあるため、沼山造園では植木を根元から切り切り株にしてしまうことを「伐採」、枝を切って植木を整えることを「剪定」と呼んでいます。本記事はこの庭木の剪定についてご紹介していきます。

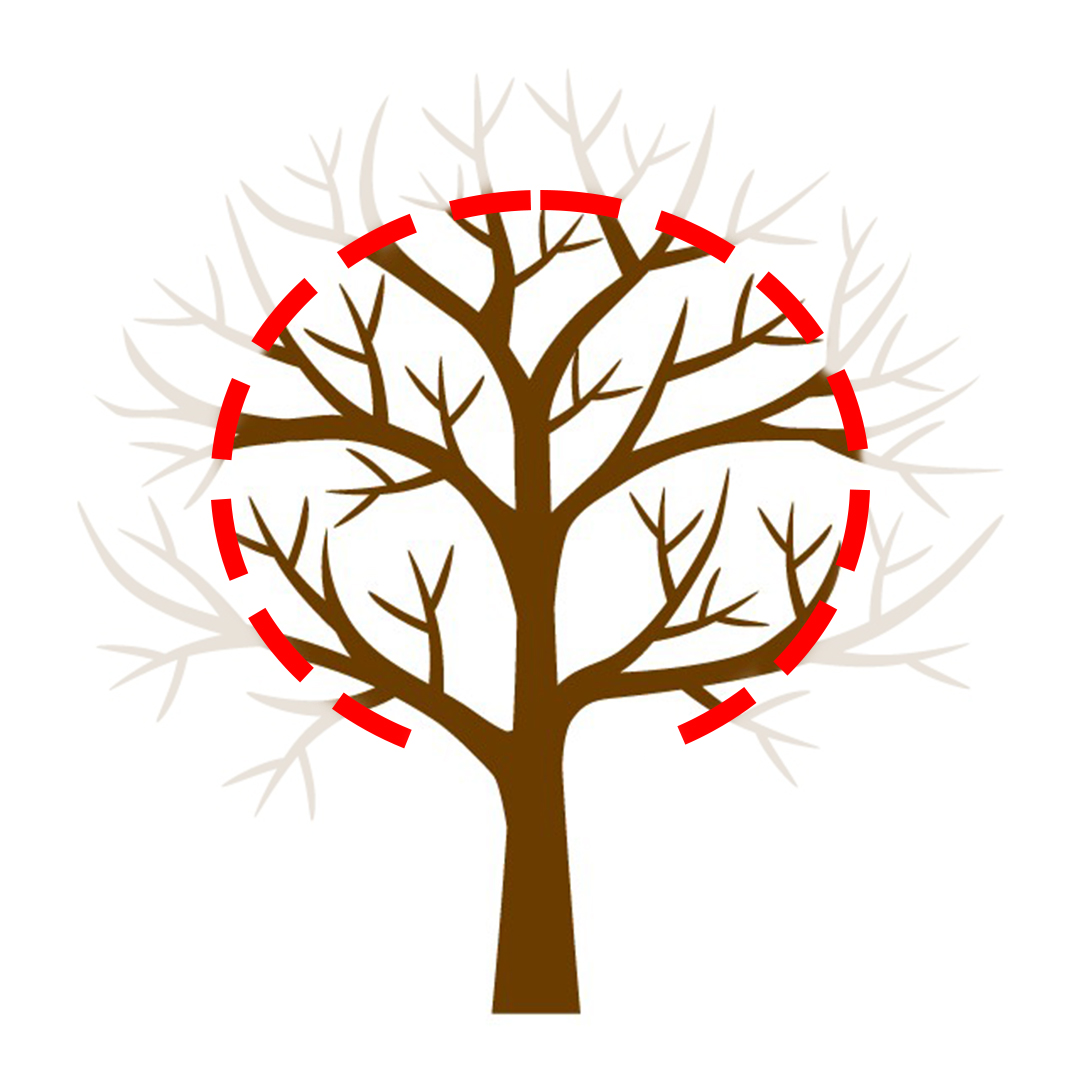

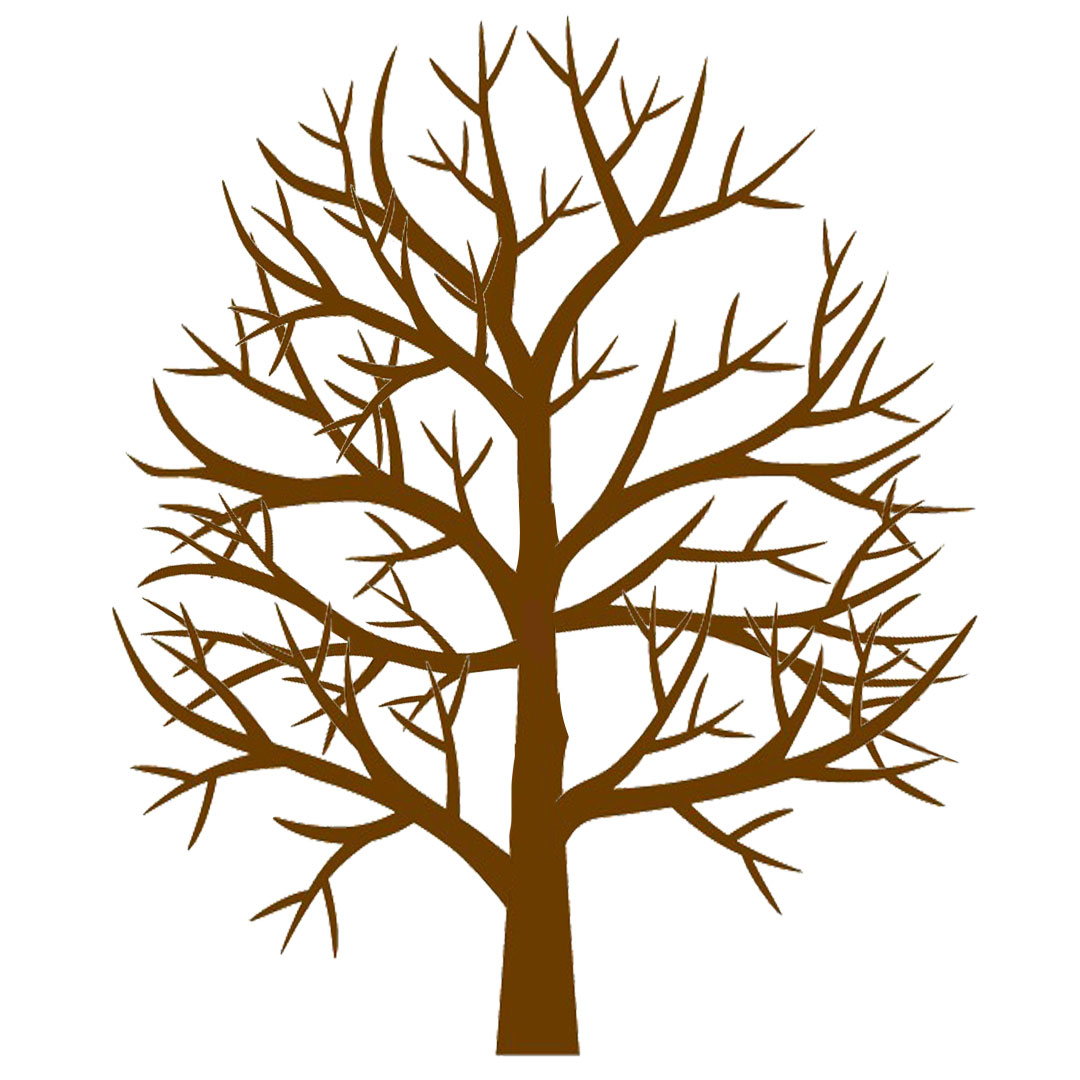

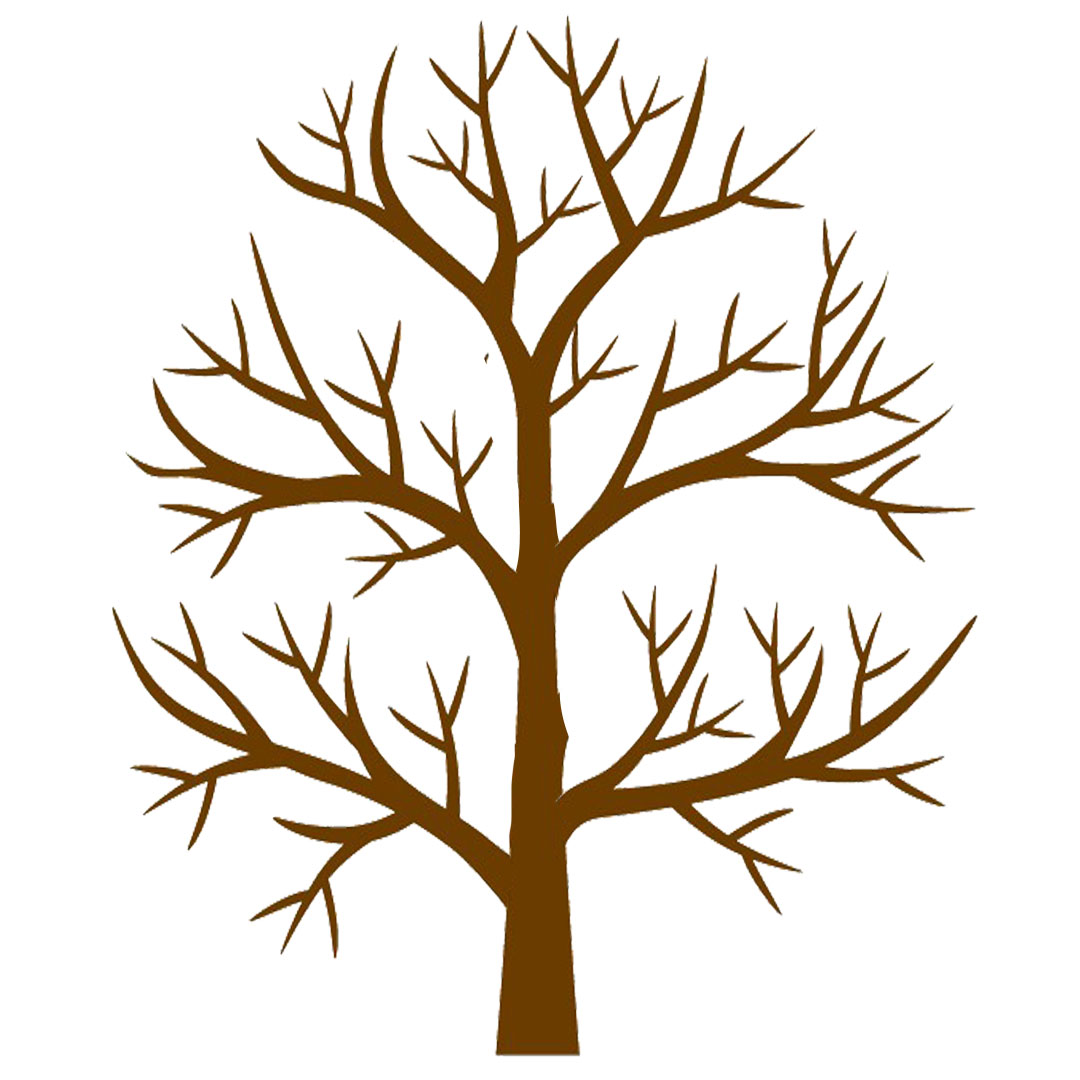

この記事を読み、しっかりと理解して頂ければ下記の画像のように剪定を行えるようになるかと思います。

枝抜き剪定前

枝抜き剪定後

刈込剪定前

刈込剪定後

また、下記の目次で気になる箇所をタップすると、書いてある箇所まで飛ぶこともできますのでご利用ください。それではまず剪定についてです。

- 剪定(せんてい)とは

- 庭木の剪定の種類

- 剪定時期

- 剪定方法

- 庭木はどのように伸びるのか

- 木の伸び方

- 下枝と内側の葉っぱが無くなっていく

- 庭木の幹枝の種類

- 6つの自然樹形と樹木例

- 高木類の樹形

- 円錐形:主幹が樹冠の先端まで直にとおり枝が規則的に分岐する。剪定しなくても自然に整った樹形になる。

- 円柱形:主幹があり箒状の樹冠を形成する。剪定しなくとも自然に整った樹形となる。

- 球形:主幹があり球形の樹冠を形成する

- 卵形:主幹があり、逆卵円形の樹幹を形成する。

- 杯形(ホウキ型):主幹が分岐しやすく大きな樹冠を形成する。枝抜き剪定により樹冠を整える。広い生育空間を必要とする。

- 枝垂れ形:主幹が立ちにくく枝が下垂する。支柱に添え木をつけ主幹を立ち上げる必要がある

- 特殊形:ヤシ類、ニオイシュロラン

- 低木類の樹形

- 卵形:主幹がたつが途中からよく分岐する。自然に樹冠が整うものが多い。

- ほふく形:地面や壁面をはうように伸びる

- 形を決めるには写真が便利

- 剪定後の庭木はどうなるのか

- 自分でできる剪定方法

- 剪定の料金と植木ゴミ処分費用

- 剪定の作業例

剪定(せんてい)とは

※剪定の読み方は「せんてい」と読みます。

剪定とは樹木の枝や幹を剪定鋏やノコギリを使って切ることを言います。よく誤解されますが葉っぱでなく枝を切ります。葉っぱを切ると、切った付近や切られた葉っぱ全部が枯れてしまうので気を付けましょう。

また、コロナ禍の影響からか、自宅でできる趣味で草花をお手入れするガーデニングを楽しむ方が増え、草花の茎や花の間引きなどを剪定と呼ぶ人も増えています。

剪定をすることで草木の枝を短く整理して、樹木全体の形、枝の伸び方を綺麗に作り、元気に育てることができます。剪定を熟知したプロがお手入れすると、植木の枝を伸びやすくも、伸びにくくすることもできます。剪定の理想の形は、全ての枝同士がが触れあわないように切っていくことです。

この作業を行っていくと幹から出ている枝が、幹を中心にして外側に枝同士が触れ合わない放射状に広がっていく形になります。樹木を上から見た場合、お米という感じの米のように四方八方に枝が広がっていることになります。

剪定時、一番気を付けることは各庭木に合わせて適切な時期に適した剪定方法を使うことです。

また剪定を行ったのにも関わらず植木が元気がないといったことがあります。

植木の基本的な育て方について下記の記事

「元気な庭木になる3つの育て方と誤解されやすい2つの育成方法」に書いているので気になる方はご覧ください。

庭木の剪定の目的

剪定をする必要って本当にあるの?ただ枝を切っているだけでしょう?と思う方もいらっしゃると思います。実際、一番わかりやすいのは見た目が変わることだと思いますが、剪定は見た目が良くなる以外にも目的があります。

外観が変わる以外に剪定は次のような良い効果をもたらします。

- 枝同士の擦れあいで木自体が傷つかなくなる

- 樹木の害虫が寄りにくくなる

- 樹木が病気になりにくくなる

- 枝の伸び具合を抑制することができる

- 倒木や枝折れの危険を回避できる

- 庭木に関する通行人、隣人、トラブルを回避できる

数年、剪定をしていない樹木は大きくなりやすく、樹木の傷や病害虫は樹木自体を弱らせ元気がなくなり倒木や枝折れの危険性が増します。

何故、剪定をしないとこのようなことが起きるかといいますと、樹木は葉の裏から蒸散をして水分を出しています。夜露などで葉っぱや幹に湿気がある状態が多いので、風というドライヤーのような役目がありますが葉っぱが密集していると植木の外側は乾燥しますが風通しの悪い状態では密集した木の内側は蒸れてカビが生えやすい状態になります。

人間でいうと髪の毛が伸びていてお風呂上りに乾きにくいような状態と同じです。こんな状態が続くと風邪をひきやすくなりますよね。樹木も同じで風邪とは違いますがうどんこ病などの病気になります。

また風通しが悪い状態は樹木につく害虫を食べる鳥やその他の生物から身を隠す絶好的な隠れ家になりますので害虫が付きやすくなります。

害虫は樹木の葉や枝、幹から栄養を摂取するので樹木が弱る原因になります。また、害虫も生き物ですからおしっこやうんちをします。このおしっこやうんちが樹木の病気を引き起こす原因となります。

個人宅の庭木の剪定

剪定は植えてある箇所によって切り方が変わります。

個人のお庭の剪定は生えている木々を見て楽しみ、家の中で自然を感じる。植物を育てるなどの目的がある為、自然な仕上がりにする剪定をするのが基本になっております。

シンボルツリーや目隠しの為に植えられている木もあるので用途や個人の要望に合わせて剪定の種類を変えていく必要があります。

どんな庭木に剪定が必要?

植木屋さんとして剪定が必要だと思う樹木がどんな状態かといいますと風通しが悪い状態の樹木がこれに該当するかと思います。

例えばですが下の画像のような紅葉が剪定が必要です。奥に家がありますが、樹木を通して家が透けて見えない状態です。

下の画像のように剪定をすると紅葉が透けて奥に家が見えるようになりました。これくらいの透け具合ですと風が通り、日光も幹まであたり樹木にとって良い状態になります。

何故幹に光が当たる剪定が必要なのか

剪定を嫌う人はまれにお見掛けします。深くお話を聞いてみるこのスカスカな状態を嫌う人が多い気がします。この状態を嫌う人にはオススメしていませんが、なぜこの幹に日が当たる剪定が必要なのかご説明します。

風通しが良く空気が溜まらないことは上述した通りですが、植木は太陽の光で光合成を行っています。

何しないと枝葉はどんどん伸び、幹の外側へ外側へと向かって大きくなります。こうなると葉は茂っているので木の内側にある葉っぱには日光があたらなくなってしまいます。

こうなると木が起こす行動は日の当たらない葉っぱを枯らしていきます。

このページには剪定時に気を付けることで、剪定する枝には葉を残して切るという説明が下段の方に書いているのですが、木を小さくしたり、小ぶりにしたい剪定をしたいと思った時に、この剪定ができなくなります。

無理に小さくする剪定を行ったとしてもバランスの悪い、葉っぱが何もついていない丸坊主の木になってしまいます。この状態では植木は弱っていき、最悪枯れてしまいます。

この結果にならない為に剪定時は枝を間引くことにより幹にまで日を当て、木の内側にある葉を元気にしたまま、さらに幹に近い部分で新しい葉っぱが出やすい環境をつくっています。

剪定する枝の種類

剪定をこれから覚えたい、ちょっと自分で剪定してみたいみたいけど、どこを切って良いかわからない方は基本的には不要枝・忌み枝(いみえだ)といわれる徒長枝、胴ぶき枝、からみ枝などを対象に切っていきます。これはどの木においても共通して言える不要になりやすい剪定対象の枝になりますのでしっかりと覚え、実践していきましょう。

なぜ不要枝・忌み枝が剪定対象になるのかといいますと、忌み枝などは樹木のバランスを悪くなり、成長を阻害し、樹木にあまり良い影響を与えない枝になりやすいです。

また、枯れている枝もどんどん切っていきましょう。一度枯れてしまった枝は元に戻る事はありません。病気の元なので最優先で切っていきましょう。

枯れている枝は少し触れただけでもポキポキと折れる葉っぱや葉芽などが朽ちている枝です。

触れたり、少し曲げてもしなる枝は生きていますのでお間違いありませんように。

不要枝・忌み枝

不要枝・忌み枝にはいくつか種類があるので説明します。

ひこばえ(やご):樹木の根元から生えてくる枝。樹形の見栄えが悪くなるとともに、胴ふき枝同様、樹木の上部分に栄養がいかなくなってしまう。また、躓きやすくなる。

胴ぶき枝(どうぶきえだ):幹吹きともいい、幹の根元付近から上に伸びた枝。樹木の上部分に栄養がいかなくなってしまうため、早めの選定が必要です。

徒長枝(とちょうし):枝から真上に伸びすぎてしまった枝。雨風などで折れやすいことと、害虫の温床になりやすい。

逆さ枝(さかさえだ):幹に向いて生えてしまっているもの。

ふところ枝:幹付近から伸びた枝。日が当たりにくく、空気もこもりがちなため、害虫の温床になりやすい。

並行枝(へいこうえだ):複数の枝が平行に伸びてしまっている枝。そのまあにしておくと下の方の枝の日当たりが悪くなってしまう。

車枝(くるまえだ):枝の一部分から多数の枝が出ているもので、車輪状に枝が伸びているもの:

からみ枝:その名のとおり、枝同士が絡み合ってしまっているもの。

庭木の剪定の手順

剪定は次の順序で行います。間違って切ってしまうと一度切った枝は元通りにならないので、必要な枝を間違えて切らないように、ミスが少なくなる手順で切っていきます。

- 植木の高さを決める

- 高い所から低いところへ切る

- 不要枝を取り除く

- 3つの基本的な剪定方法を守って切っていく

- 切った枝をお掃除

この流れで剪定をしていきます。

細い枝の切り方

細い枝は基本的に剪定鋏と呼ばれる植木専用のハサミで枝を剪定します。

細い枝はおおよそ直径1.5cm以内の太さになります。植木の種類により枝が柔らかいものや硬いものがあるので直径1.5cm以上のものでも枝が柔らかければ切ることも可能です。

太い枝や幹の切り方

太い枝や幹は基本的にノコギリと呼ばれる植木専用のノコギリで剪定します。

太い枝はおおよそ直径1.5㎝以上の太さになります。

より太い枝や幹の切り方

より太い枝や幹は基本的にチェーンソーとノコギリと呼ばれる植木専用の道具で剪定します。

太い枝はおおよそ直径10㎝以上の太さになります。

剪定の頻度について

頻繁に質問されるのがこの木はどれくらいの頻度で剪定が必要なんですか?と聞かれます。

この質問に対してはどのような木の姿にしておきたいかで変わってきますが、次の1年に1回、1年に2回、1年に複数回の3通りになるかと思います。一つずつご説明致します。

1年に1回の剪定

1年に1回だけ剪定する場合、成長が遅い樹木や剪定を行っても休眠芽などが起きにくい樹木がこれに該当します。

1年に2回の剪定

1年に2回だけ剪定する場合、成長が早く、剪定を行ってもすぐに新しい枝が伸びやすい樹木が該当します。

または数年剪定していなく大幅に切り戻し剪定などを行った後に枝が伸びることが予想される樹木が該当します。

1年に複数回の剪定

1年に複数回行う場合は隣家とのトラブル対策や御自宅のお庭を綺麗に保ったままにしておきたい方が該当するかと思います。

剪定の木の負担

剪定を行うことで幹枝を切られていいるので樹木はダメージを負います。これは否めません。ですが、それ以上に剪定を行うメリットの方が大きいです。

樹木の剪定箇所の回復方法

鋏やノコギリで切っ部分は樹木が元々持っている治癒能力によりカルスというものを作りながら切り口を治していきます。この治癒を促進してあげる塗り薬もあり大きな切り口の箇所には薬を塗っていきます。

カルスを作る栄養は樹木が元気かつ光合成が必要なので、たくさん剪定すると、光合成が多く行われずカルスの形成力が弱まり傷口が上手く治癒されず枯れていくと言われています。

切り口に塗る薬はだれでも買うことができます。

剪定のお仕事を基本としている植木屋さんはだいたい持っていますが少しだけご案内します。

- 富士商事さんのゆ合剤

- 日本曹達(日本ソーダ)のトップジンMペースト

- 富士薬品工業のカルスメイト

- 住友化学園芸のトップジンMペースト

どれも切り口の回復を早め、病原菌の侵入を防ぎやすくなるペースト状の薬になります。

使い方は切り口に塗るだけです。

切り口が直径10cm以上あれば塗ることをお勧めしております。

庭木の剪定に必要な道具

剪定をする際には次のような道具が必要になります。

- 剪定鋏

- 刈込鋏

- ノコギリ

- ホウキ

- 熊手

- ちりとり

- ゴミ袋

- ヒモ

- 長袖や帽子など怪我防止、熱中症対策の服装

- 脚立(手の届かない箇所がある場合)

- 癒合剤

- 防護メガネ

- ヘルメット

庭木を枯らせない剪定

剪定方法について書いていきましたが、剪定箇所や枝葉の残し方以外に木を枯らせない為に気を付けるポイントがあります。

それは以下の4つになります。

- 剪定時期

- 木の健康状態の確認

- 剪定量

- 切り口の滑らかさ

とても重要なことなので一つずつ説明していきます。

剪定時期

剪定時期を間違えると大切な木が弱ってしまったり最悪の場合枯れてしまいます。他にも花や実が付かなくなるなど様々な問題が起きます。このようなことが起きないように、しっかりと覚えていきましょう

まずは剪定をしてはいけない時期についてです。日本で広く出回っていて自生することができる植木は真夏(猛暑日が続く日)に剪定をするのはやめましょう。夏の時期は水分を多く必要としているため、切り口が多くなったり、太い切り口ができると回復が間に合わなくなり、枯れてしまう可能性がグンと上がってしまいます。

次に剪定をして良い時期についてです。

植木には一年を通じて葉がついている常緑樹と、一定の時期に葉を枯らし落としてしまう落葉樹があります。まずこの2種類について分けて剪定時期を変えます。

常緑樹の剪定時期は秋から冬(10月~1月)の間、この間にできなければ春(3月~5月)に剪定する。

もっと詳しく言えば常緑樹は常緑広葉樹と常緑針葉樹に分類されます。

常緑広葉樹は、金木犀やカシの木やツバキなどのように広くて光沢のある葉を持ち、寒すぎるのは苦手なので、真冬(2月)の剪定は控えましょう。

常緑針葉樹は、松やサワラ、コニファー(ゴールドクレスト)などのように細い葉を持ち、寒い地域に自生することが多い樹木なので冬に剪定をしても大丈夫な木が多いですが氷点下を下回る時期の剪定は控えましょう。

落葉樹の剪定時期は落葉後の冬から春(12月~4月)の間、次に春から夏(4月~7月)の間に剪定する。

落葉樹の詳しい剪定については「【落葉樹】12月から3月の間にお手入れをした方が良い4つの理由」に記載しています。詳しいことはコチラをご覧ください。

植木の健康状態の確認

剪定をする際に植木がどれくらい元気なのかで、剪定する量も変えた方がいいことは上述した通りですが、どのような箇所を見て樹木が元気かどうか判断するのか説明致します。

大きくわけて見る箇所は葉と幹、根元の3つの箇所です。一つずつご説明致します。

葉っぱの健康状態の確認

一番わかりやすいのは葉っぱの量の確認です。

暖かい時期に剪定をしていないのに葉が少ない状態が危険な状態です。新芽を出す力がなく、大切な光合成も行えない状態で、かなり弱っていることが多いです。

二番目は葉は大きさの確認です。

葉っぱはあるけれども通常の葉っぱの大きさに比べて小さい葉を全体的につけているときが弱っていることが多いです。

三番目は葉が萎れているかの確認です。

葉が萎れている場合、水分不足が原因なことが多いですが、根っこや病気などの原因が考えられます。

四番目は病気の症状

病気は様々ですが緑色が変色したり、カビが生えているような状態が見られます

幹の健康状態の確認

一番目幹の異常がわかりやすいのは幹が剥がれることです。幹が剥がれると樹木の中に病害虫が入りこみ、木の弱体を進行させます。

二番目に幹の健康状態で確認すべきことは亀裂が入っていないかの確認をします。縦の亀裂がある場合は水不足、日焼け、病気が原因で避けることがあります。

木の幹の表皮のすぐ内側には水を吸い上げる箇所があるため、幹の異常は早めの対処をお勧めしています。

木の根元健康状態の確認

木の葉っぱ、幹を見たあとは木の根元を見ます。根元からたくさん新しい枝(ひこばえ)が生えている場合は元気がないときです。ひこばえは光合成の量が足りていない場合に数多く出てきます。

次を少しだけ木を揺すって見ましょう。揺すった際に根が土の中で動いたり、根元の方から木がぐらつくようでしたらこれも危険な状態です。倒木の危険性もありますし、何より根っこが水を吸いにくい状態でもあります。

以上のことが発見した場合は木が弱っているので基本剪定等は控え、元気にしてあげることを優先とした剪定を行う方がいいでしょう。

剪定量の目安

庭木の枝が伸び葉が多くなってきてボサボサになって困っているとご相談を受けることが多々あります。

こんな時は剪定をして解決するのですが、ご依頼主によってさっぱりさせたい度合が違うことも多々あります。

剪定量を変えたわかりやすい施工事例を作りましたので下の画像をご覧ください。

剪定前は樹冠から徒長枝が伸びています。濃いモミジは徒長枝を取り除き少しだけ風通しを良くした葉の密度が濃いモミジになっています。

普通のモミジは干渉しあう枝を取り除き風通しを良くした葉の密度が普通なモミジになっています。薄いモミジは枝先だけに葉を残し他の箇所を取り除く剪定で街路樹などがこのような剪定方法を用いられることが多いです。

剪定の種類がたくさんあることをご説明しましたが、さっぱりさせたい度合によっても剪定方法を変えないといけません。

元気のない樹木は剪定の負担を受けやすいので樹木の健康状態の確認も必要になります。

また、剪定する量が多いほど枝を片付ける量も増えます。

切り口の滑らかさ

正しく枝や幹を剪定しないと、切り口から細菌が侵入し、水が溜まってしまいます。こうなると「病気」や「腐食」してしまい、木に元気がなくなってしまう。

これらを防ぐため、一本一本スパッと断面が滑らかになるように剪定し「病気」や「腐食」につながる原因を取り除きます。

太い枝・幹の場合は、傷口が一秒でも早く治るように癒合剤を使用しています。

プロも頻繁に間違える剪定の注意点

剪定をする際に不要枝が必要な枝になりかわることがあります。

樹木の枝のバランスを見て剪定してくのが一番いいですが、不要枝を利用して枝を入れ替えられるなんてこともあります。

また、ひこばえやドウブキを利用した樹木の再形成なんてこともあります。

また、基本的にひこばえやドウブキは樹木にとっては葉っぱの量が足りなく、枝先で葉っぱを増やしにくいために出てくる生理現象なのでむやみに切っていいものでもないです。

生垣の剪定(刈込)

生垣のお手入れには二つの方法があります。

形だけ作るお手入れを上述した刈込で行い、太くなった枝先や枯れている枝を取り除く枝抜き剪定や切り返し剪定を行う場合があります。

簡単なのは刈込作業で枝抜き剪定や切り返し剪定などは難しいのでプロに任せるのがいいでしょう。

生垣がどういう目的でその箇所にあるか、どういう仕上がりにしたいかによってお手入れ方法が変わります。刈込作業は下記の別ページで詳しく書いています。

「生垣を植え10年、目隠しの為にある生垣が大きくなり家を暗くし湿気や害虫を呼び寄せていませんか?」

ご興味ある方はご覧ください。

大きくなった木、高くなった木も剪定で小さくできる

植えた当初は自分の背丈ほどの高さの樹木も、数年たつと手が届かないほど高くなり、庭の広さに合わない大きい植木になりお困りの方もいるのではないでしょうか。

大きくなった庭木は次のようなトラブルを招くことが多いです。

- 近隣から苦情を言われている

- 毎日、落ち葉が多く掃除が大変

- 少しの風で枝が折れやすくなってしまった

- 折れた枝が落ちて人や車などを傷つける

- 木が斜めになって倒木の心配がある

- 毎年の植木お手入れの金額が高すぎて困る

- 電線に絡んで、いつ事故になるか不安

トラブルを回避するために樹木の背を低くする剪定があります。ですがどうやって切るの?と思う方もいるかもしれません。家の周りには電線や自宅、カーポート等もあり本当に安全に作業ができるの?と半信半疑になるかたもいるのではないでしょうか。

そんな方の為に高い木を小さくする剪定方法をご紹介致します。剪定の種類は基本剪定になります。

樹木高さを半分以下にする基本剪定の場合、樹木の負担が多く枯れやすいので夏場には行わず負担の少ない冬季に行いましょう。

小さくしていく方法は二つあります。

一つ目は専用の物を吊るクレーン車が近くに停車できる場合は車を用意します。

二つ目は車などが必要ではない、または車などが停められない場合は木に登らなければいけないのでハシゴを用意し、剪定ばさみとノコギリやチェンソーを用意し大きい木を木登りをしていきます。

ご希望の切りたい高さまで登り、その部分を一気にカット!と言いたいところですが、植木の枝や幹はとても重いです。一気に切ってしまうと重みで樹木の下に落下。支障物があればひとたまりもありません。人にあたれば重症、運が悪ければ死亡してしまうほどの重さです。

このようなことを回避するために、より高く木の上に上り、枝を細かくきり、ロープや専用の道具、クレーン車を使って、切った枝を安全な箇所から樹木を利用して吊りおろしていきます。

この際、かなり危険な作業なので安全を配慮して人員が必要になります。

業者さんに高い木の剪定を頼むときは安全第一でやってくれるのか。どのような工程なのか。樹木の影響などの説明をきちんとしてくれるのか信頼できる業者さんに頼むことをお勧めします。

実際の大きな木を切っている作業例などを記載しているページが「僅か3年、庭木が大きくなってしまった庭木のお手入れ」というページに書いていますので気になる方はご覧ください。

花や実をつける為の剪定

剪定したい木々にお花が咲く場合は、咲く前の時期は切らない方がいいことが多いです。

お花が気になる方は、樹木の名前、剪定時期とインターネットで検索して確認することをお勧めします。

頻繁に庭木にある樹木の開花習性を乗せておきますので参考にしてみてください。

前年に伸びた枝に花を咲かせる種類

ハナミズキ、サクラ類、コブシ、ツツジ類、フジ、ボケ、ウメ、ツバキ類、ボタン、モクレン、ライラック、ロウバイ、レンギョウ、シャクナゲ、オウバイなど

今年の春から伸びた枝に花を咲かせる種類

サルスベリ、ハギ、ノウゼンカズラ、バラ、ザクロ、ウメモドキ、ニセアカシア、ブットレア、ギョリュウ、クチナシ、ピラカンサなど

庭木の剪定の種類

庭木は忌み枝や不要枝を切ったとしても枝が混みあっていたり、剪定の量が足りない場合があります。

この場合に基本剪定や軽剪定、枝抜き剪定、刈込剪定等の目的や季節に合わせた剪定を行います。手法も3つほどあり樹木をどのようにしていきたいかで剪定の手法変わります。それでは剪定の種類のご説明をします。

基本剪定(整枝剪定)

基本剪定とは別名、整枝剪定と呼ばれる剪定の種類です。下記の画像のように樹木全体の多くの太い枝や細い枝を切る箇所を選ばず全体的に切り、樹木全体を小さくしていく剪定です。

たくさんの枝を切ることになるので樹木の負担が少ない冬季に行います。

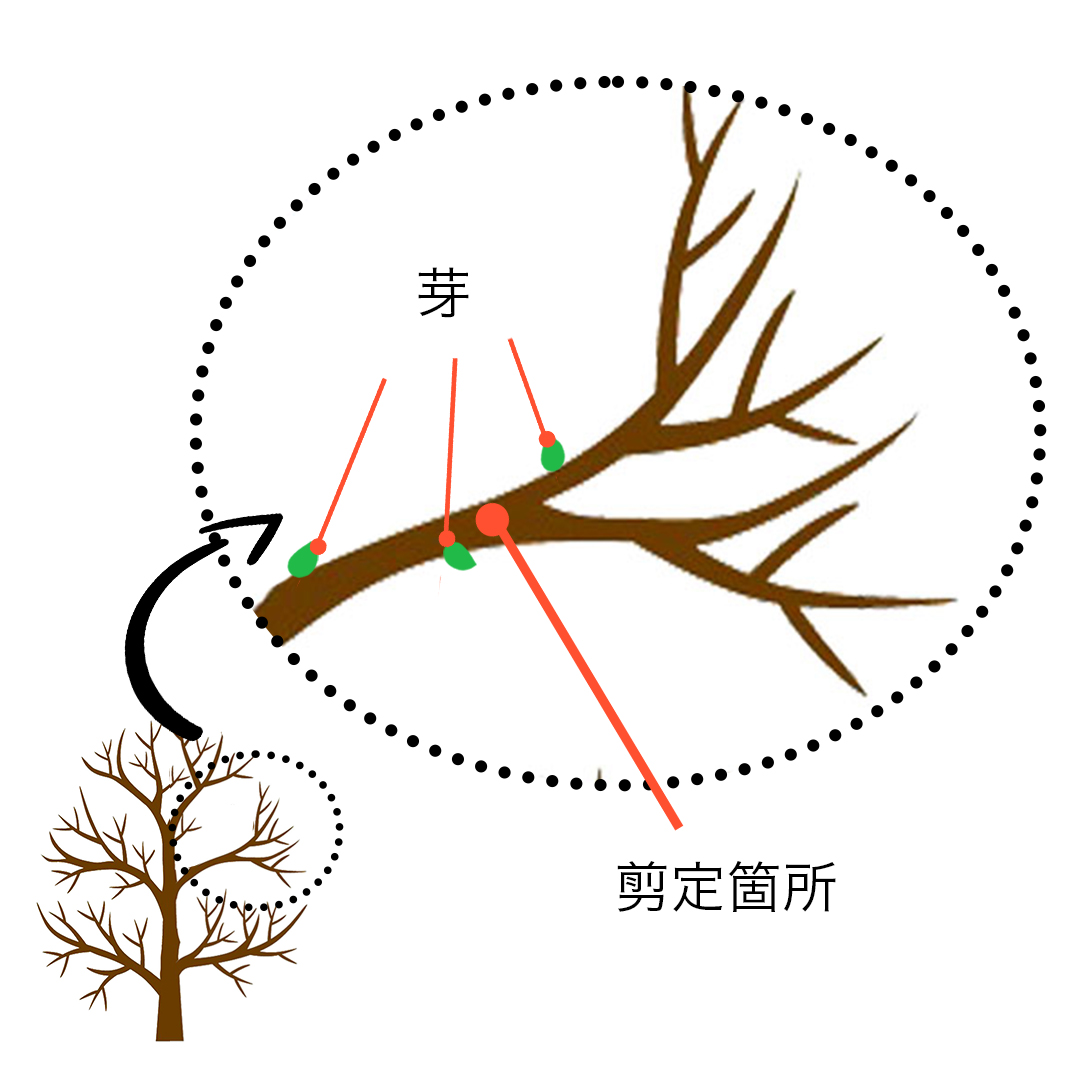

また樹木は太い枝を剪定をすると切り口付近から新しい枝を出す性質があります。これを萌芽力と言い、切られなければ新しい葉や枝として伸びてこなかった休眠芽を起こす効果もあります。

この萌芽力が出やすい樹木と出にくい樹木があるため、基本剪定をするのは注意が必要です。

枝抜き剪定

混み過ぎた枝や不要枝を幹元から切り取る方法で、枝透かし剪定ともよばれます。

枝抜き剪定は長年剪定をしていない樹木や風通しを良くしたい時に行う剪定です。

切り込み箇所は幹ぎりぎりではなく、幹から少しだけ離れた箇所で行うことで巻き込みという剪定後の自然的な治癒が促進されます。

幹から出ている太い枝を確認し、四方八方に枝同士が触れ合わないように間隔があくように枝をきります。太い枝を切るときはノコギリやチェーンソーが必要になることもあります。

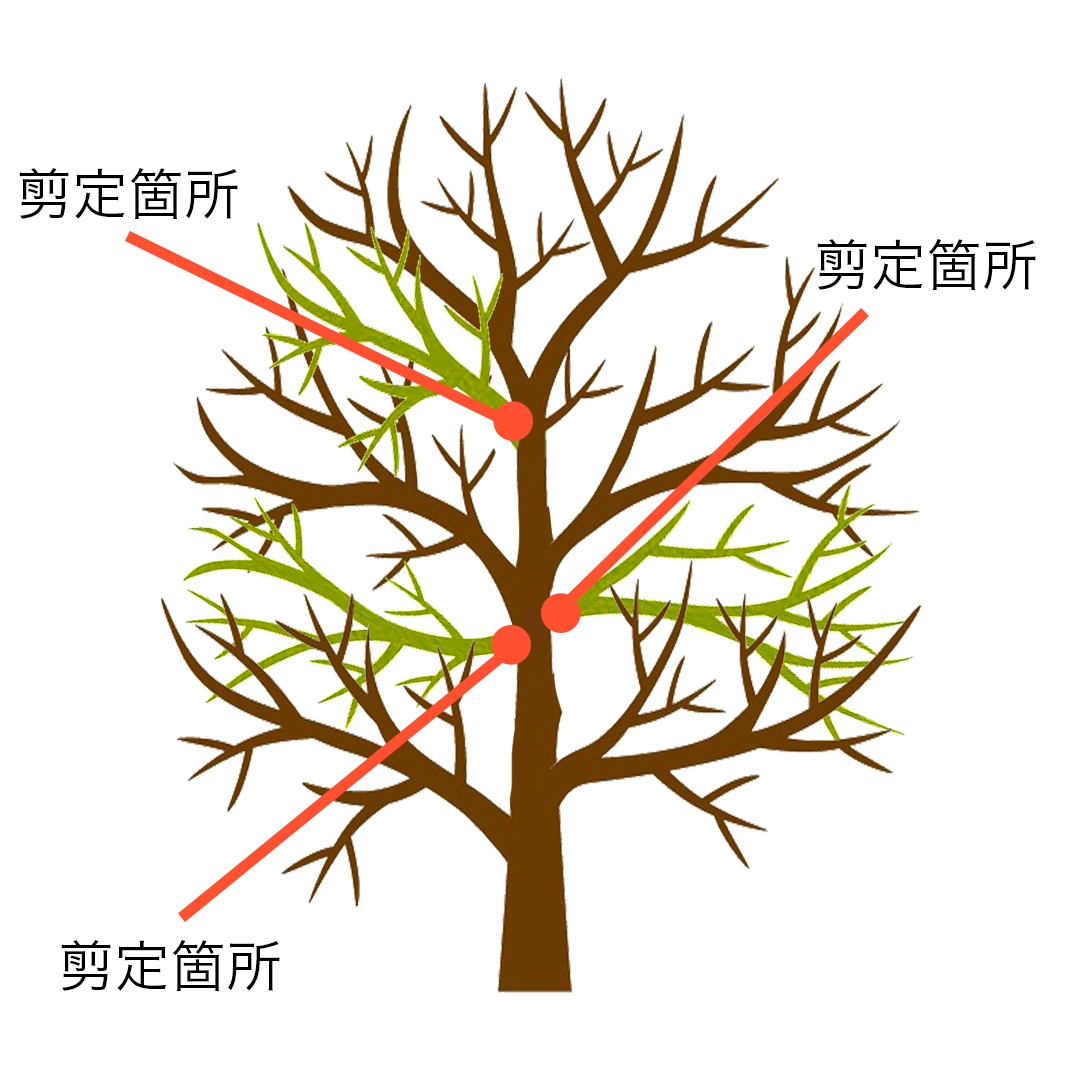

下記の画像は混みあった剪定前の樹木です。

下記の画像のように枝同士が触れ合っている箇所を探します。画像でいうと緑色の箇所が枝抜き剪定箇所になります。樹木の大きさによりますが、剪定後が上段の枝の箇所、中段の枝の箇所、下段の枝の箇所と段層ができるように枝をのこしていきます。

下記の剪定後の画像のように枝同士が触れ合わず階層ができていれば風通しがよく綺麗な樹形が完成です。

この剪定後の樹木は上段、中段、下段の3層の太い幹によってを形成していますが、樹木の大きさや好みによって4層5層と階層を増やしたり減らしたりすることもできます。

この枝を間引くこと透かすと呼ぶこともあり、透かし具合によって「大透かし」「中透かし」「小透かし」という。

人によって透かし具合の好みがあるので詳しい内容はこのページの「剪定量の目安」という目次箇所に画像を添えて説明しております

この剪定の強みは風通しが断然に変わります。樹木は枝と枝の距離が空いている方がいいので、この剪定をしていない樹木は枝が込み入っている事が多いです。

切り戻し剪定(切り返し剪定)

切り戻し剪定は枝抜き剪定とは違い、幹の付近の枝をばっさり切るような剪定ではなく、枝先から強く伸びた徒長枝や樹形のバランスを崩している長い枝の分岐点において、枝を付け根の所で切るのが切り戻し剪定です。

下記の画像のよう枝先から長く伸びているのを切ります。

下の画像のように枝の分岐点で剪定し枝を2通り以上残して剪定します。

下の画像のように樹冠を大幅に小さくしたい場合などに行われます。傷が多くなった枝や取りにくい枝を新しい枝に切り替えるための剪定でもあります。

この剪定は、今まできちんと剪定をしていたけれども、海外出張や家のことが忙しく植木屋さんを呼ぶことができなくなって

切り詰め剪定

切り詰め剪定は、今年にでた新生枝や伸びすぎた枝に対し、樹冠に合わせた部分の葉芽の上部で切る剪定です。

葉芽がわかりにくい樹木、葉芽自体がわからない方は行わない方がいい剪定方法かと思います。

新生枝を対象に行う理由は剪定後の芽の動きが活発で新しい枝が出やすいからです。

伸びすぎた枝も休眠芽が起きやすいので芽に合わせてきっていきます。

樹冠にぽっかり穴があいたりする箇所を、残しておく芽の方向により再形成することができます。

枝の切断により樹冠が小さくなり樹形を再形成することもできる。

剪定後、翌年切り口から多数の枝が生えてきます。ここで毎年新生枝枝を取り除く剪定を繰り返すとサルスベリなどに多くみられる枝先にこぶができます。

こぶを作りたくなければ必要な枝のみを残し枝先を少し切ります。不必要な枝は間引いていきます。残った必要な枝を剪定しておくと、枝先から分岐し、さらに枝が伸びてきます。

剪定箇所を毎回変えることにより、こぶのでない切り詰め剪定が可能になります。

軽剪定(整姿剪定)

軽剪定は整姿と書いて「せいし」とよむ、整姿剪定ともいわれ、外観を整える為に行う剪定です。春から夏に伸びやすい徒長枝やひこばえなどの不要な枝を樹木の大きさに合わせて剪定していきます。

刈込剪定

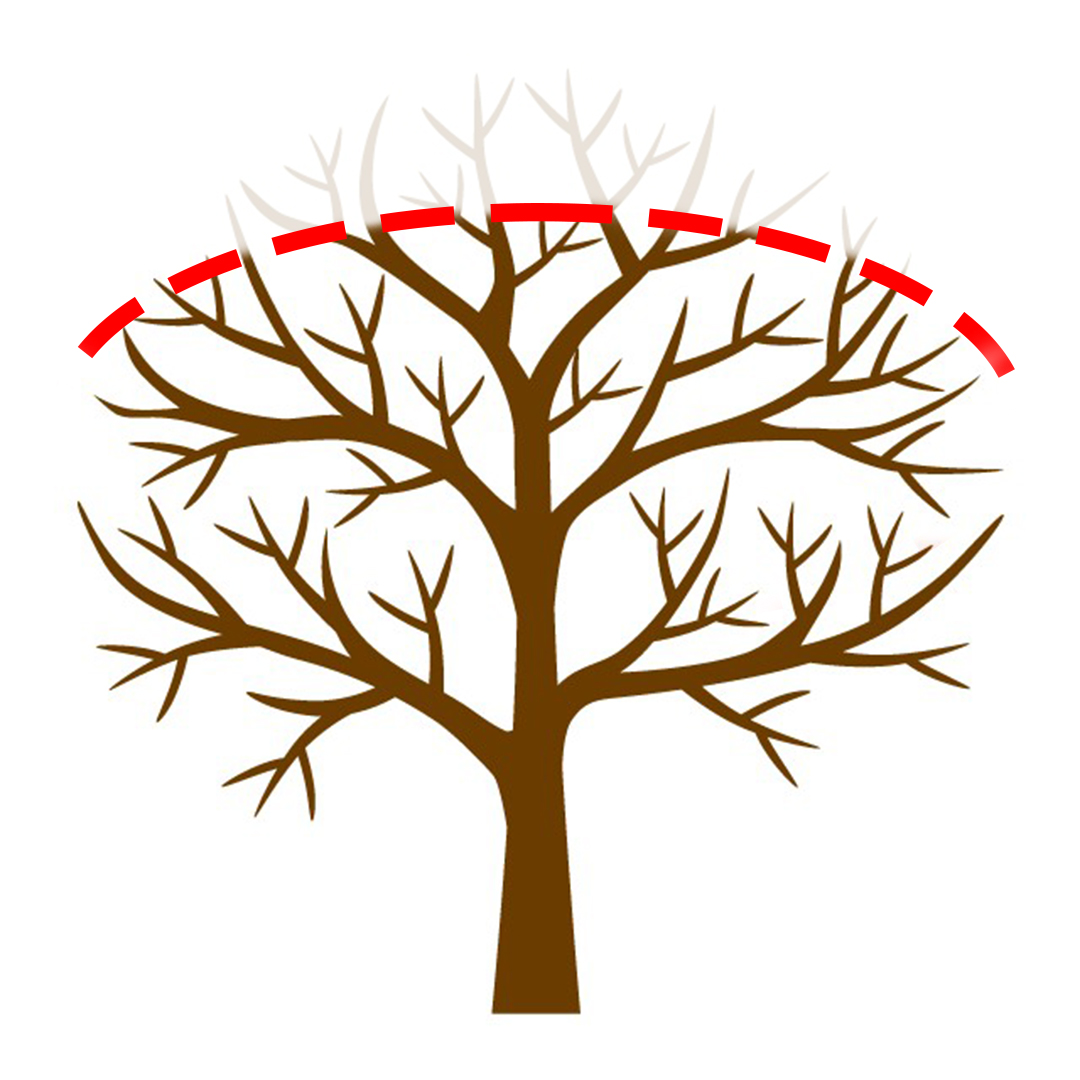

刈込剪定は下の画像のように樹冠の外側を切っていく剪定です。

刈込の3つの注意点

- 剪定は枝に注目するのに対し、刈込は樹木全体の樹形やバランスを重要視する。

- 形造りには最重要のお手入れ方法になるが、数年続けると下枝や樹木内部の葉が枯れやすく風通し悪くなるので数年に1度の切り返し剪定などが必要になることが多い。

- 切る箇所が定まってくるので数年経つと切りこみ箇所付近の枝が太くなり、より小さくまとめたい時に刈込にくくなります。

剪定時に立ちふさがる不安要素

剪定の時に一番不安になるのは本当にここを切っていいのかしら

この一言に尽きると思います。

この記事を見ていても不安でいっぱいかと思いますが、やはり剪定も一度で上手くなるわけではございません。徐々に覚えていき、確信度を高めていってほしいです。

実際、大きく間違えると枯れてしまう可能性もありますし、形も変わってしまいます。ですが、だいたいの木々たちはとても強く自然には敵わないと実感させられる程です。

剪定時期

基本的に剪定には時期に合せて行うことが適切な剪定方法とされています。

まずは木の種類に合わせて記載していきます。

庭木には一年中緑色の葉を持ち、落葉しない樹木の常緑樹と特定の時期に葉を落とす落葉樹に分類されます。この2つの分類はさらに広い形状の葉をもつ広葉樹と、針状や鱗片状の葉をもつ針葉樹というものに分かれるので常緑広葉樹、常緑針葉樹、落葉広葉樹、落葉針葉樹という風になります。

ですので今回は、常緑広葉樹と常緑針葉樹と落葉広葉樹と落葉針葉樹の剪定時期について書いていきます。

常緑広葉樹

基本的に常緑広葉樹の剪定の時期は春先の4~5月、秋口の10月に行います。いずれの時期も庭木に負担をかけることなく剪定でき、成長の促進に繋がります。

常緑針葉樹

基本的に常緑針葉樹の剪定の時期は秋冬の10月~1月に行います。

秋は針葉樹の成長が緩やかになり、休眠期に向かっている時期です。剪定によるストレスが最小限に抑えられ形状やサイズを変えることができます。この時期の剪定後、樹木は休眠期に入るため、剪定によるストレスへの回復が早くなり、樹木の健康な状態を維持しやすくなります。

落葉広葉樹

基本的に落葉樹の広葉樹の剪定の時期は冬から早春の12~4月に行います。

冬季は樹木が落葉し、枝ぶりが見やすく、正確な判断で剪定する枝を選択することができます。

落葉針葉樹

基本的に落葉針葉樹の剪定の時期は冬から早春の12~3月に行います。冬季から春は多くの落葉針葉樹が休眠状態になるので負担を最小限に抑えることができます。

夏場の剪定

またどの分類の庭木も夏場の剪定は、剪定による傷口の癒えが遅くなる可能性があるので厳禁です。高温や乾燥などのストレス要因が重なることで、樹木の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

剪定方法

いざ剪定をしようとしてもどのようなやり方で、どうやって切る箇所を決めているか、わからないかと思います。植木屋さんはこのようなことを考えて切っているんですよというご説明と、気を付けるポイントをご紹介します。

この切る箇所やポイントを間違えると庭木が枯れてしまったり、剪定後により多く枝が伸びたり、形がおかしくなったりと色々な問題が起きてしまうのでゆっくり読み進めてみてください。

剪定箇所をどのように決めるのか

剪定箇所を決める時に考えることは、まず葉の残す箇所、次に樹木全体を見ての剪定後の全体的な枝の階層をどうようにするか、最後に枝の残し方があります。

この剪定方法の3つについて1つずつご説明します。

剪定時の葉の残す方法

剪定時に失敗しない一番わかりやすい方法は剪定後の枝に葉っぱが残っていることです。

ただしこれは落葉樹の落葉時期は当てはまりません。

ですので落葉樹を落葉時期に剪定する枝の残し方は少し下の方を読み進めていってください。

常緑樹と落葉樹の葉のある状態についてです。

まず樹木は天辺から切っていくのが効率も良く、形も揃い、お掃除も楽なので、樹木の幹の最上部から上向きに出ている枝で探し、枝をどれくらい切りたいのか考えていきます。切りたい位置の幹側に生きている葉っぱがあるか確認しましょう。

切りたい箇所から幹まで目で辿り、その間に葉がついていなかったら切るのはやめた方がいいです。これはその枝が枯れてしまうことがあるからです。念をおすならば葉は2枚以上残っていることをおすすめします。

そして、葉を残して切れる箇所を見つけたら周りの枝を確認します。

樹木の枝は全体的に伸びるスピードがある程度均等になっていて、葉っぱの生えている位置も似ています。なので、同じような高さに葉があればその葉っぱのラインに沿って剪定できます。

逆に、幹に一番近い距離にある葉を見つけた場合、それより枝先の位置にある葉の箇所で切っても良いということになります。

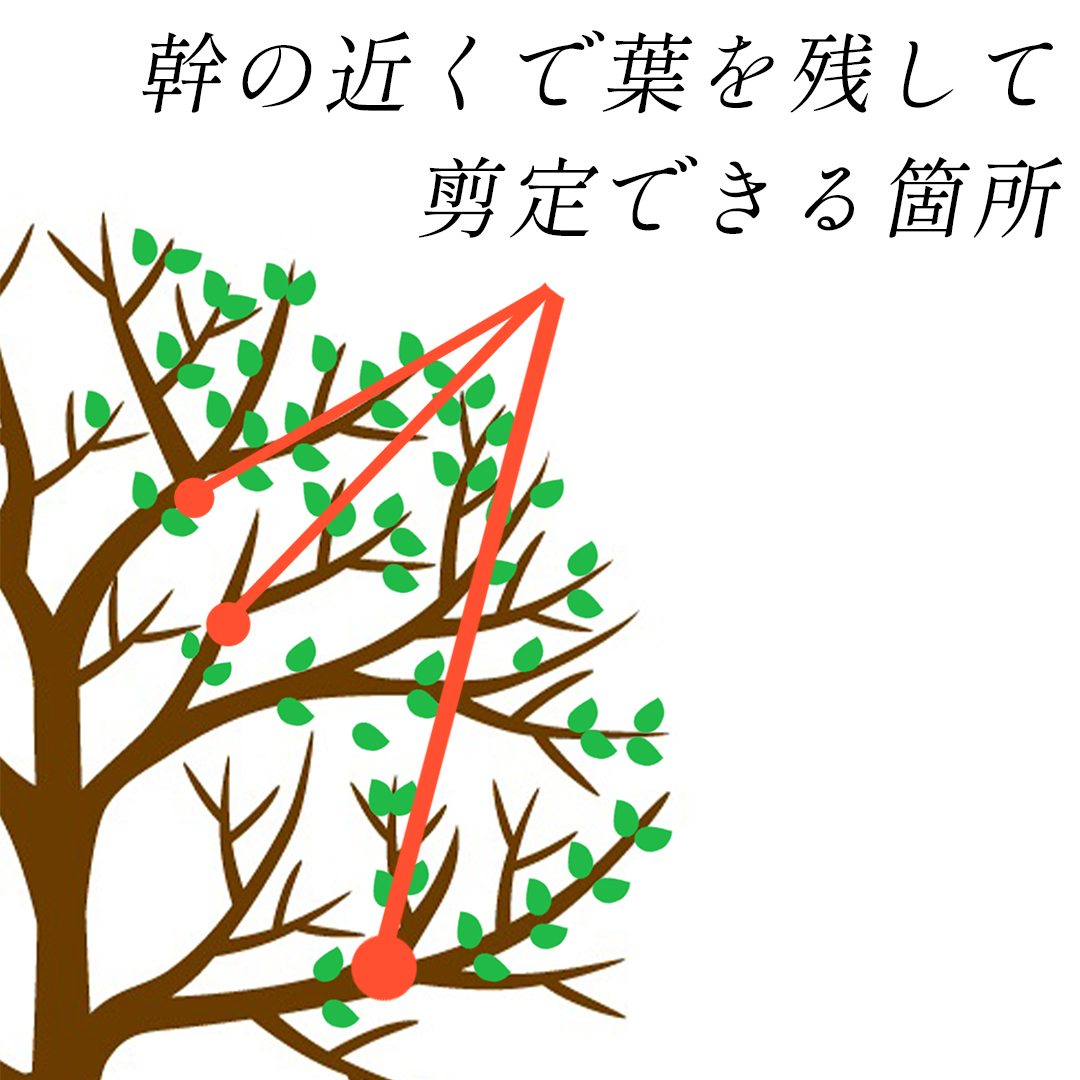

下の画像のように幹に近い位置で剪定をしたい場合、葉っぱが少なくなる傾向があるのでよく観察してから剪定しましょう。逆に枝の外側にいけばいくほど葉が多くなる傾向にあります。これは樹木の外側の位置にある葉の方が多く太陽を浴びる光合成を行いやすいからです。

剪定時の樹木の枝の階層造る方法

葉の残す箇所を決めたあとは枝の階層造りの箇所を見ていきます。

樹木の枝は天辺から順に階層をつくっていくイメージで剪定をしていきます。

同じ高さにある枝を四方に残しながら必要のない枝を切っていくのがバランスの良い剪定になります。

天辺は上に枝が向いていることが多いので上向きの枝を1段目として枝を残します。

少し低い位置に斜め上方向に生えている枝が生えているはずです。こちらを2段目にします。

もう少し低い箇所は横に伸び始めているかと思います。このあたりから3段目、その下に4段目と階層を創っていきます。

樹木の大きさやどれくらい葉を薄くしたいか(枝葉密度を変える)、太い枝の量によっても変わりますが階層は好みによって変えることができます。

画像で説明するとしたような形で階層を作っていくイメージになります。

同じ高さの枝は幹から同じ距離で切る

剪定後、綺麗な樹形を作るのには植木全体の形が重要になります。

上記の階層の説明をしましたが、この階層が高さのことになります。

1段目の幹からの距離をどこで切るのか決めた後は、1段目にある他の枝でも同じ距離できっていきます。

この距離については数センチほどズレていても問題ありません。元々自然なものなので、完璧に同じ距離で剪定していくことはありえないです。

なので、目安として、腕の長さ分など長さの変わりにくいものを自分の体を使って物差しにして行うと綺麗に剪定していくことができます。

剪定はどこの枝の切るのか

剪定はどこを切るのかわかりにくいと思います。

枝は幹から出ているもので、通常幹に近ければ太く枝先にいけば細くなります。

幹から出ていて細い枝は新しく出てきた枝になり、不必要な枝になるので切ってしまします。

切りたい付近の枝分かれ箇所を探し、枝の分岐点が2通り以上ある状態で切断します。

2通り以上の枝を残す理由はなんらかの原因で片方の枝が枯れても生き残った枝が成長できるためです。

落葉時期の落葉樹の枝の残し方

葉っぱがないので、枝を見て剪定していくことになります。

なので基本的な枝の残し方と変わりません。

不要枝を切っていくのは間違いありませんが、必要な枝をどう残すのか気になる所だと思います。

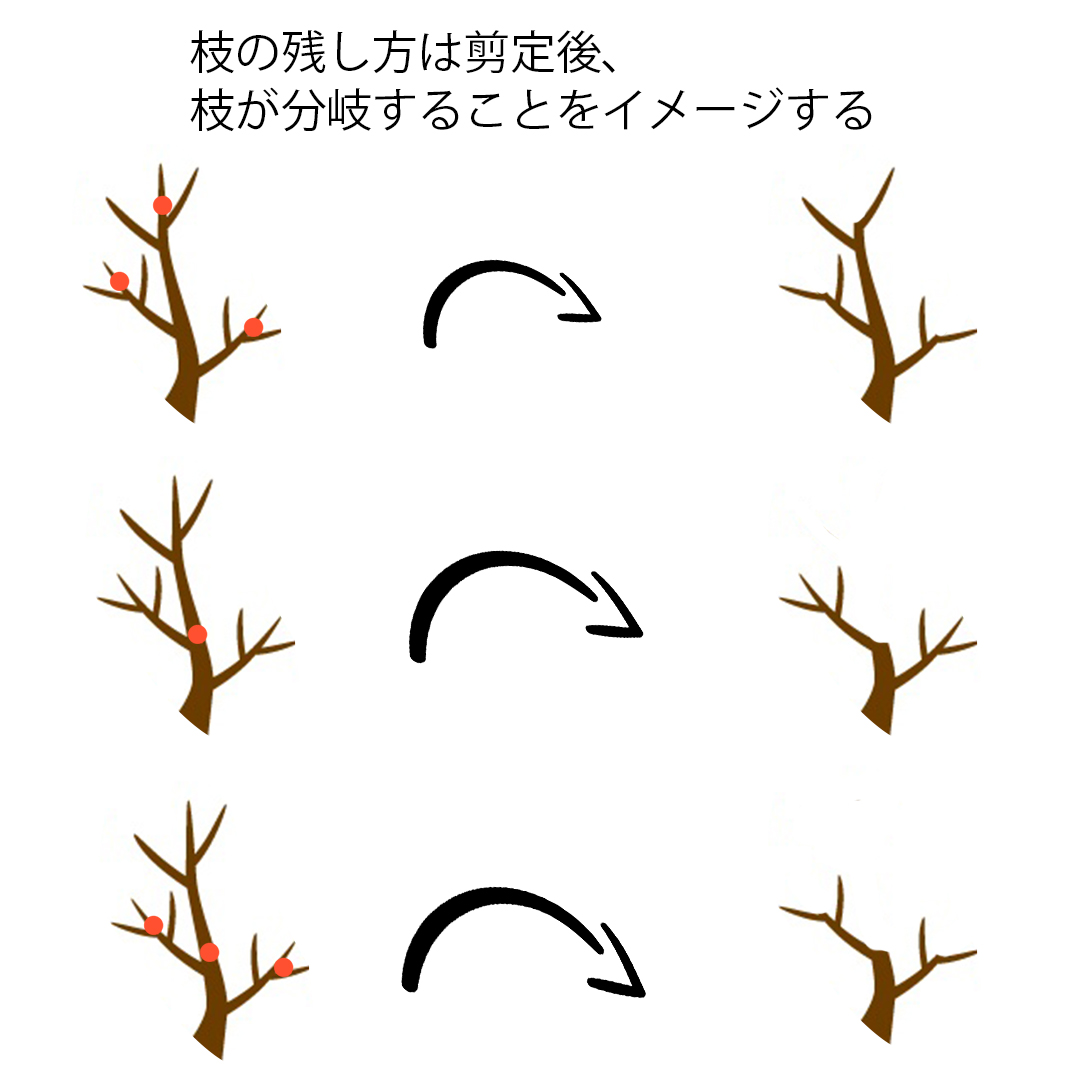

この場合はなるべく枝の分岐点を探します。分岐点より先は2つ以上にわかれていると思いますが。分岐点より先に分かれた枝がある状態できります。2本枝を残す場合はY字になるように切っていきます。

3本や4本といった状態でも枝同士が触れていなければ多めに残すことも可能です。

画像で説明すると以下のようになります。

このように枝が分岐するように枝を切っていくことが望ましいです。

分岐していくように剪定する理由は、元々枝が成長すると分岐するように成長しますが、これは分岐しているいずれかの枝が枯れても残っている枝が残っていれば成長できる為です。

また、植木の種類により綺麗なY字(対生型)になる植木と少しずれたY字(互生)になるものがあります。

分岐がない枝の対処方法

自然なものなので全ての枝が分岐しているとは限りません。

分岐箇所が全くなく、棒状の枝も必ずあります。この場合は周りの枝の長さより少しだけ幹に近い距離で剪定してあげましょう。葉が出る時期になる枝が分岐して伸びやすいからです。

きっても良い枝、ダメな枝(不要枝)

基本的に植木屋さんが行っているのは現在の植木の形に沿って剪定していくことが多いです。

樹木には基本的な樹形があり、何もしなければその樹形を崩さず植木は育っていきます。

無理に剪定すると、この樹形を崩してしまうと、次の生えてくる枝が通常以上に四方八方により多く伸びることが多いです。

一度崩れてしまうと枝がより多く伸びやすくなっている状態から、樹形を崩さず枝が伸びにくい状態に戻すのに時間と手間がかかってしまいます。

※剪定によって樹形が崩れた樹木を元に戻す方法は1年に2度の枝抜き剪定後に数カ月後に整枝剪定を数回行う必要があります。

以上が剪定方法でしたが如何でしょうか。わからない箇所等コメントなど頂けると改善した記事の更新などもできるのでご質問あると大変助かります。

次の剪定時に気を付けるポイントについてご説明していきます。

剪定の時に枝を切りやすくするコツ

剪定の時、ハサミやノコギリがなかなか枝の中にくい込みにくいかと思います。

植木屋としてお伝えできるコツがあるのでお伝えします。

庭木はどのように伸びるのか

剪定をしてもしなくても植木は枯れない限り成長し続けます。どのように成長するのか認知していれば剪定の方法が変わりますので成長の仕方をご説明します。

木の伸び方

樹木は太陽があたりやすい最高部が枝葉が伸びやすく、樹木の上部から下部に向かって伸びる力は緩やかになり、太陽が当たりやすい樹木の外側から内側にかけて伸びる力は緩やかになります。

剪定をする際は最高部をより多く切り、最下部に向かうほど少なく切ると、剪定後から時間が経過すると枝のバランスの取れた樹木になり、枝葉の伸び具合も抑制できます。

下枝と内側の葉っぱが無くなっていく

太陽の当たりにくい葉っぱは光合成をしにくい為、樹木自体が内側や下枝についている葉っぱを枯らすことがあります。剪定をしていない樹木は枝葉が多くなるため、この現象に該当しやすいです。

庭木の幹枝の種類

幹:地面から伸びている太い枝、茎を指す。高い樹木には太い幹が多いが、低木類は幹と呼べるものを区別しにくく、細い

主枝:幹から出た枝で幹から近い枝を指す

副主枝:主枝から分かれた部分の枝

側枝:副主枝から分かれた部分の枝

前年生枝:前年の春に伸びた枝を指す

本年生枝:前年生枝の定芽から伸びた枝を指す。土用枝も含む。

新年生枝、新生枝ともいいます。

6つの自然樹形と樹木例

樹木は何も弊害がなく成長すると木にあった樹形というものを形成していきます。木を全体に見た時のシルエットが樹形となりますが、風や他の木との競争、環境によって形がかわってしまうこともあります。

剪定などを行っても変化はしますが、枝を伸ばしていく際、元からもっている樹形に戻ろうとするので、樹形に反発したお手入れを行うと樹形が乱れていく、枝が不揃いで伸びていくなどの支障が出る場合があります。

おおまかにわけて樹形には高木類は8つ、低木類は3つの種類があります。

高木類の樹形

円錐形:主幹が樹冠の先端まで直にとおり枝が規則的に分岐する。剪定しなくても自然に整った樹形になる。

例:アカエゾマツ、イチイ、スギ、イチョウ、コウヤマキ、モミ、コバノナンヨウスギ、ドイツトウヒ、ヒノキ、カラマツ、ヒマラヤスギ、メタセコイア

円柱形:主幹があり箒状の樹冠を形成する。剪定しなくとも自然に整った樹形となる。

一例:ポプラ、スカイロケット

球形:主幹があり球形の樹冠を形成する

:アキニレ、エンジュ、クスノキ、クロガネモチ、ツブラジイ、ハルニレ、ボダイジュ、マテバシイ

卵形:主幹があり、逆卵円形の樹幹を形成する。

一例:コブシ、サワグルミ、シンジュ、トネリコ、ナナカマド、ニセアカシア等

杯形(ホウキ型):主幹が分岐しやすく大きな樹冠を形成する。枝抜き剪定により樹冠を整える。広い生育空間を必要とする。

一例:ケヤキ、サクラ、トチノ

枝垂れ形:主幹が立ちにくく枝が下垂する。支柱に添え木をつけ主幹を立ち上げる必要がある

一例:シダレウメ、シダレエンジュ、シダレカツラ、シダレザクラ、シダレヤナギ

特殊形:ヤシ類、ニオイシュロラン

低木類の樹形

卵形:主幹がたつが途中からよく分岐する。自然に樹冠が整うものが多い。

一例:イヌツゲ、カナメモチ、キンモクセイ、サカキ、サザンカ、サンゴジュ、セイヨウヒイラギ、トウネズミモチ、ヒイラギモクセイ、ヒサカキ、ムクゲ、モッコク

半球形:幹が根元近くからよく分岐する。自然に樹冠が整うものが多い。

一例:オオムラサキツツジ、カンツバキ、キリシマツツジ、サツキ、シャリンバイ、ジンチョウゲ、ドウダンツツジ、トベラ、ニシキギ、ハマヒサカキ、ヒラドツツジ

ほふく形:地面や壁面をはうように伸びる

一例:イタビカズラ、キヅタ、テイカカヅラ、ナツヅタ、ハイビャクシン、ムベ

樹形に反発したお手入れを行うと樹形が乱れていくことを記載しましたが、狭円錐形を広円錐形にするぐらいでしたらそこまで影響はありませんが、円錐形を枝垂れ形や卵形など大幅に変えると支障がでることがあります。

形を決めるには写真が便利

樹形の説明をたんたんとしてきましたが、如何でしょうか。

自分の家にある木がどれに該当するかわからない。

ぼさぼさに伸びていてどの形にしていいかわからないなんてあるかもしれません。

そんな時は携帯電話で写真を撮ってみましょう。

例えば下のようなツバキの木の画像

ぱしゃっと撮り、下の画像のように木の葉っぱのふちに線を引いてみましょう。ツバキは丸みを帯びた木の方になりやすいのでそこまで木の形が崩れていませんね。

次に下の画像です。一回り内側で線を追加してみました。

この内側の線が剪定後の樹形になります。

ですので、この付近で枝葉を残して剪定をしていきます。もちろんこの箇所に葉っぱが残ることが大事なので自分で書いた線上に葉っぱが無い場合はもう少し線を広げる必要があります。

植木屋さんは切る前に毎回写真を撮ってからやれないので頭の中で想像してから剪定しています。

剪定後の庭木はどうなるのか

剪定後は樹木に様々な変化が見られます。

まず剪定された箇所を治癒していきます。

次に足りなくなった枝葉をつける為に休眠芽や枝を伸ばし、新たに葉をつけ、元あった葉っぱの量に戻ろうとします。ですがこれも時期が影響します。

暖かい時期

暖かい時期は水や太陽光を冬の期間より長く浴び、光合成ができるため、剪定後も剪定箇所付近や休眠芽が起き枝が伸びやすくなることもあります。

太い枝や幹をを切りすぎると回復に栄養分を取られ枯れることもあります。

寒い時期

寒い時期は基本的に樹木は穏やかに成長するか、休眠といい落葉樹などは成長を止めている場合があります。

たくさん剪定をしても新しい枝を伸ばしたり、背を伸ばしたりと余計な栄養を使わこともなく回復にだけ栄養を使うため治癒専念できます。

元の大きさ戻る

樹木は剪定後に元の大きさに戻ろうとします。

5mの高さがあった樹木を2mまで小さくした場合、一気に戻ることは珍しくありませんが、基本的に根っこも成長し、多くの水や栄養を循環させることができるようになっているので光合成や呼吸を行う為に、元の葉の量をつけようとし、元の大きさに戻ろうとします。

自分でできる剪定方法

剪定方法で記載した通り、葉っぱを残し、枝の作りかたを覚えてしまえば、手の届く安全な箇所なら刈込と基本剪定で行えばご自身で剪定もできます。

また太い枝を切ったり力が入ったり、切ったあとの枝が思っているよりも重くて怪我をすることもあります。

無理の無い範囲で剪定を行いましょう。病院にいくことになっては好きな緑と触れ合ったりする時間もなくなり、余計な出費も出てしまうことがあります。

また、頻繁にお目にする危険な行為をご紹介します。

脚立に乗る

刈込鋏を細かくする作業に使う

剪定ばさみで指を切る

こんなことも起きますので注意して作業しましょう。

また、剪定の後は植木ゴミの片付けが待っています。

剪定した時間と同じくらい時間がかかるものだと思ってください。慣れていない方は剪定時間の倍くらいかかることもあります。時間に余裕をもって剪定することをお勧めします。

自分自身で剪定の時に気を付ける

人体の影響

虫

かぶれ

物損

隣人トラブル

大事にしているものを切ってしまう

他人を傷つけない

自分自身で剪定を行うと起こる困ること

木が大きくなる

境界線をはみ出す

徐々に弱る

剪定の料金と植木ゴミ処分費用

剪定の料金は会社によって算出方法が違います。

私の知っている限りでは次の4つです。

- 1人1日あたりの日当制

- 植木1本ずつのお値段

- 植木の1本ずつの幹太さで値段を出す

- おおまかな概算の1式のお値段

1番の日当制の場合、何日かかるのかわからないことが多いので、御見積と金額が変わることもあります。お気をつけください。

沼山造園の剪定等の料金について

私の会社では1.5m以上の高さの木々を植木1本ずつ料金を算出させて頂いています。

算出方法は樹木の高さと枝幅を測って料金を算出します。

例:シラカシの木が高さ5mで枝幅が3mの切り戻し剪定の場合、剪定料金が税込み16500円

ゴミ処分費が3300円、合計19800円です。

例:ミカンの木が高さ6mで枝幅が4mの枝抜き剪定の場合、剪定料金が税込み26400円

ゴミ処分費が6600円、合計33000円です。

松やマキなどの剪定が難しい樹木はお値段の算出方法が変わりますのでご了承ください。

数日お伺いしてもお値段が変わったりすることはありませんのでご安心ください。

植木ゴミ処分費用について

作業で発生したゴミは、少量であっても全て弊社で持ち帰ります。

ご家庭で剪定した枝や落ち葉なども一緒に処分致しますので、お気軽にお声掛け下さい。

※発生した枝ゴミの処分費用は軽トラック1台6600円頂戴しております。

太い幹や根っこ、竹や笹は割増になります。

剪定の作業例

ここからは写真を含めた剪定の作業例のご紹介になります。

切り戻し剪定前

切り戻し剪定後

切り戻し剪定前

切り戻し剪定後

基本剪定前

基本剪定後

剪定を行う前の庭全体の写真

剪定を行った後の庭全体の写真

まとめ

長くなりましたが樹木の成長の仕方や剪定の種類、剪定の必要性について書かせて頂きました。

樹木をどのような姿にしておきたいか、剪定の目的、樹木の健康状態、剪定時期によって剪定の方法や種類が変わります。

この記事が剪定でお困りの方の役にたち、大切な庭木が元気でより長く清々しい姿でいられたら幸いです。

この記事を見たけれどもやっぱり自分でやるのは危ない、ちょっと自分でやるのは不安と感じたかたはご相談の方も受けておりますのでお気軽にご連絡ください。